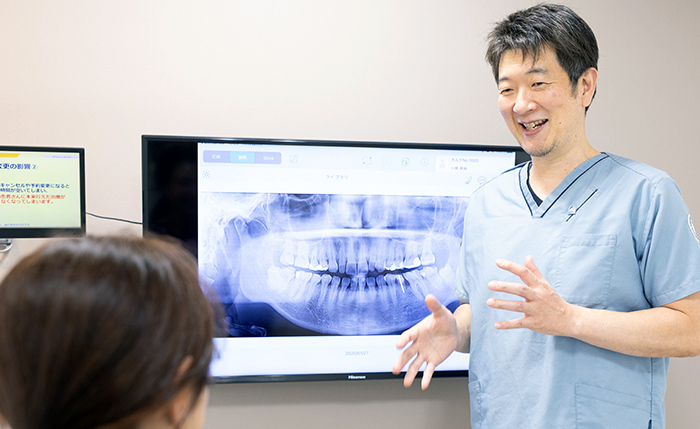

こんにちは、学芸大学の歯医者 碑文谷さくら通り歯科 院長の太田です。

歯科医師になって26年、これまでの数多くの症例を見てきた中で今回は「ブリッジのデメリットとは?」について書いていきます。

【概要】

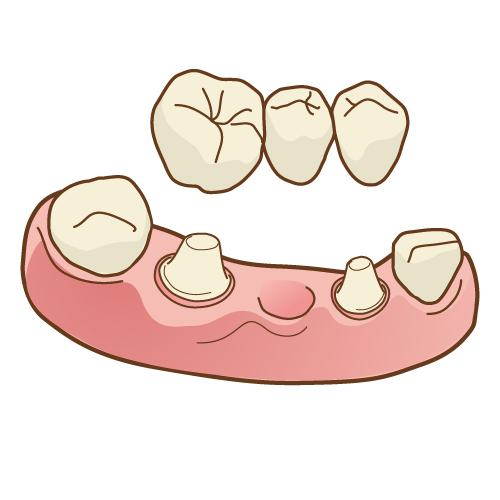

ブリッジは「欠損した歯を両隣の歯で支える治療法」として長い歴史があります。短期間で固定式の咬合を回復できる一方、天然歯への負担や清掃性の問題が懸念されることも。本記事ではブリッジの代表的なデメリットを専門医の視点から解説し、代替策やメンテナンス方法までわかりやすくまとめました。

【目次】

- 支台歯を削るリスク

- 咬合力による負担と寿命

- 清掃性の低下と二次むし歯

- 歯ぐきの黒ずみ・審美性の課題

- 顎骨吸収とブリッジ下の空洞化

- メンテナンスコストと再治療

- 代替治療:インプラントと義歯の比較

- ブリッジを選ぶ場合の注意点

- まとめ

1. 支台歯を削るリスク

ブリッジを固定するには両隣の健全な歯(支台歯)を大きく削合してクラウンを被せます。エナメル質を一度削ると再石灰化は望めず、刺激や負荷に対して脆弱になります。長期的には根管治療が必要になるリスクが約20〜30%という報告もあり、「削らない治療」が主流になりつつある現代歯科医療とは逆行する側面があるのは否めません。

2. 咬合力による負担と寿命

欠損部にかかる咬合力が支台歯2本に集中し、歯根破折や歯周病の進行を早めることがあります。平均寿命は10年程度といわれますが、歯ぎしり・食いしばりがあると5〜7年で再治療になる例も。作り替えのたびにさらに歯質を失うという負の連鎖に注意が必要です。

3. 清掃性の低下と二次むし歯

ブリッジ下部にはダミー歯(ポンティック)が浮かび、歯間ブラシやスーパーフロスでの清掃が必須です。清掃不良が続くとポンティック下にプラークが溜まり、支台歯の境目から二次むし歯が発生しやすくなります。ポンティック周囲のむし歯は発見が遅れやすく、抜歯に至るケースも珍しくありません。

4. 歯ぐきの黒ずみ・審美性の課題

メタルボンドブリッジでは、歯ぐきが退縮すると金属フレームが透けて黒ずんで見えることがあります。特に前歯部では審美的なストレスが大きく、セラミックフルジルコニアやインプラントと比較してデメリットが顕著に。

5. 顎骨吸収とブリッジ下の空洞化

咬合刺激が欠損部の顎骨に直接伝わらないため、時間とともに骨量が減少し、ポンティック下にすき間が生じます。これにより食べかすが詰まりやすく、口臭や炎症を誘発。骨吸収が進むとブリッジ再製作時にポンティックを長くせざるを得ず、さらに清掃性が悪化します。

6. メンテナンスコストと再治療

一度ブリッジを装着すると、支台歯の根管治療・再補綴・抜歯→義歯やインプラント作製と治療コストが段階的に増大します。“治療のスタート地点”としては初期費用が比較的抑えられても、トータルコストが高くなることが多い点を理解することが大切です。

7. 代替治療:インプラントと義歯の比較

| 比較項目 | ブリッジ | インプラント | 義歯(部分入れ歯) |

|---|---|---|---|

| 隣接歯削除 | 必要 | 不要 | 不要 |

| 咬合力分散 | △ | ◎ | △ |

| 清掃性 | △ | ◎ | △ |

| 外科処置 | 不要 | 必要 | 不要 |

| 審美性 | ○ | ◎ | △ |

| 費用感 | 中 | 高 | 低 |

8. ブリッジを選ぶ場合の注意点

- 支台歯の健康状態をCTで精査し、歯根長・歯槽骨量を確認

- 歯ぎしり対策としてナイトガードを併用

- スーパーフロスやウォーターフロスで毎晩清掃

- 3ヶ月に1回の定期検診と咬合調整

- 痛み・違和感が出たら早期受診

9. まとめ

ブリッジは「短期間で固定式の機能回復」という大きなメリットがある一方、支台歯削合・清掃性・骨吸収・長期コストなど複数のデメリットが存在します。治療選択時には、将来を見据えたリスク評価と複数の選択肢の比較が欠かせません。

当院ではCT・口腔内スキャナーを活用し、ブリッジ・インプラント・義歯のメリット・デメリットを可視化したうえでご提案いたします。お気軽にご相談ください。

碑文谷さくら通り歯科

院長 太田 彰人

日本歯周病学会 認定医

日本顎咬合学会 認定医

かみ合わせ認定医

厚生労働省認定研修指導医

歯学博士