こんにちは、学芸大学の歯医者 碑文谷さくら通り歯科 院長の太田です。

歯科医師になって26年、これまでの数多くの症例を見てきた中で今回は「歯を抜けたままにするとどうなる?」について書いていきます。

【概要】

歯を抜いたまま放置してしまうと、見た目だけでなく噛み合わせや周囲の健康にさまざまな影響を及ぼす可能性があります。具体的には、歯並びの乱れや顎関節症(がくかんせつしょう)のリスク、さらに残っている歯に負担がかかり、将来的に大きなトラブルに発展する可能性も考えられます。本記事では、抜けた歯を放置することのリスクや治療法について解説し、早期対策の重要性をわかりやすくお伝えします。

■目次

- 抜けた歯が引き起こす主な問題

- 歯並びへの影響とそのメカニズム

- 顎関節への負担と症状

- 放置し続けるリスクと全身への影響

- 歯を補うための主な治療法

- 歯を失わないためにできる予防策

- まとめ

――――――――――――――――――――――――――

1,抜けた歯が引き起こす主な問題

歯が抜けたままになっていると、まず見た目の問題が気になる方が多いでしょう。特に前歯の場合、笑ったときに歯の欠損部分が見えることで大きなコンプレックスになるケースがあります。また、歯を失うと噛む力が低下し、食事の際に不便を感じるようになります。硬いものが食べにくくなったり、咀嚼(そしゃく)のバランスが崩れて胃腸への負担が高まることも少なくありません。

さらに、歯は隣り合う歯や噛み合う歯と互いに支え合うことで機能を果たしています。一部の歯が欠けると、その欠けた部分を補うために残っている歯に負担がかかり、結果として歯全体の寿命が短くなる恐れがあります。特に高齢になってからは、一本の歯の欠損が思わぬ形で健康被害を引き起こすこともあるので注意が必要です。

――――――――――――――――――――――――――

2,歯並びへの影響とそのメカニズム

歯を抜けたまま放置すると、周囲の歯が少しずつ動いてしまう可能性があります。たとえば、上の歯が抜けた場合、噛み合っていた下の歯が上方向に伸びてくることがあります。これは、歯が自分の噛み合う相手を探そうとして動いてしまうためです。その結果、噛み合わせがずれて顎(あご)全体に負担がかかり、さらには歯並びの乱れにつながるのです。

また、隣同士の歯は互いに接触し合ってバランスを保っていますが、欠損があると両脇の歯が傾いてしまうこともあります。歯並びが乱れるとブラッシングがしづらくなり、むし歯や歯周病リスクも上がります。こうした長期的な問題を防ぐためにも、抜けた歯を放置せずに早めの治療が大切です。

当院の入れ歯治療ページ

――――――――――――――――――――――――――

3,顎関節への負担と症状

歯を失うと噛み合わせのバランスが崩れ、顎関節への負担が増える場合があります。顎関節に過度な力がかかると、顎を開閉する際に痛みや音(カクカク音)が生じたり、口が開きづらくなるといった顎関節症状が出てくることも珍しくありません。

顎関節症は放置すると頭痛や肩こり、首のコリなどの全身症状につながることもあります。特に長期間にわたって歯の欠損を放置していると、噛み合わせのズレが慢性化し、治療にも時間がかかる恐れがあります。つまり、歯を抜けたままにしておくことは、全身の不調へと連鎖するリスクを抱えているともいえるのです。

――――――――――――――――――――――――――

3,放置し続けるリスクと全身への影響

抜けた歯の放置を続けると、残った歯の寿命が短くなり、さらに将来的に複数本の歯を失うリスクが高まります。噛み合わせのバランスが乱れて食事に偏りが生じれば、栄養の摂取にも悪影響を及ぼし、免疫力の低下にもつながりかねません。

歯の健康は全身の健康とも深い関わりがあるといわれており、近年では歯周病と糖尿病、心疾患などの関連性も報告されています。歯を一本失うだけでなく、その後の生活習慣や咀嚼力の低下から、思わぬ体調不良が引き起こされる可能性があるのです。だからこそ、歯の欠損を放置しないことが、健康寿命を延ばす上でも重要になってきます。

――――――――――――――――――――――――――

4,歯を補うための主な治療法

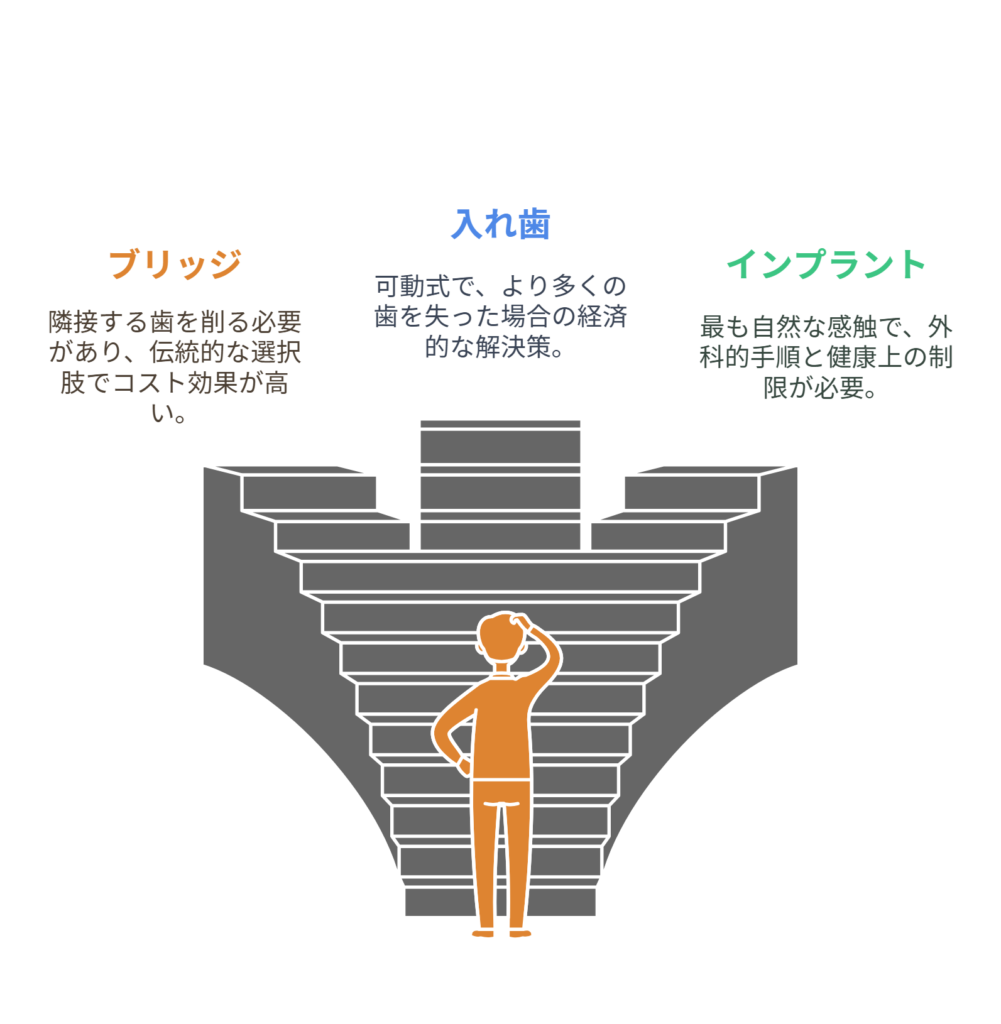

歯を失った場合、そのままにせず適切な治療を行うことで、口腔内の機能や見た目を回復させることができます。代表的な治療法としては、次のようなものがあります。

- ブリッジ

欠損した歯の両脇の歯を削り、そこに橋渡しをするように人工の歯を装着する方法です。比較的短い治療期間で噛む機能を取り戻せますが、健康な歯を削る必要があるのがデメリットです。

- 入れ歯(部分入れ歯、総入れ歯)

欠損部位に合った形の入れ歯を作り、残っている歯や歯ぐきを利用して固定します。比較的費用が抑えられる一方で、フィット感や咀嚼能力が天然歯よりも劣ることがあり、定期的な調整が必要です。

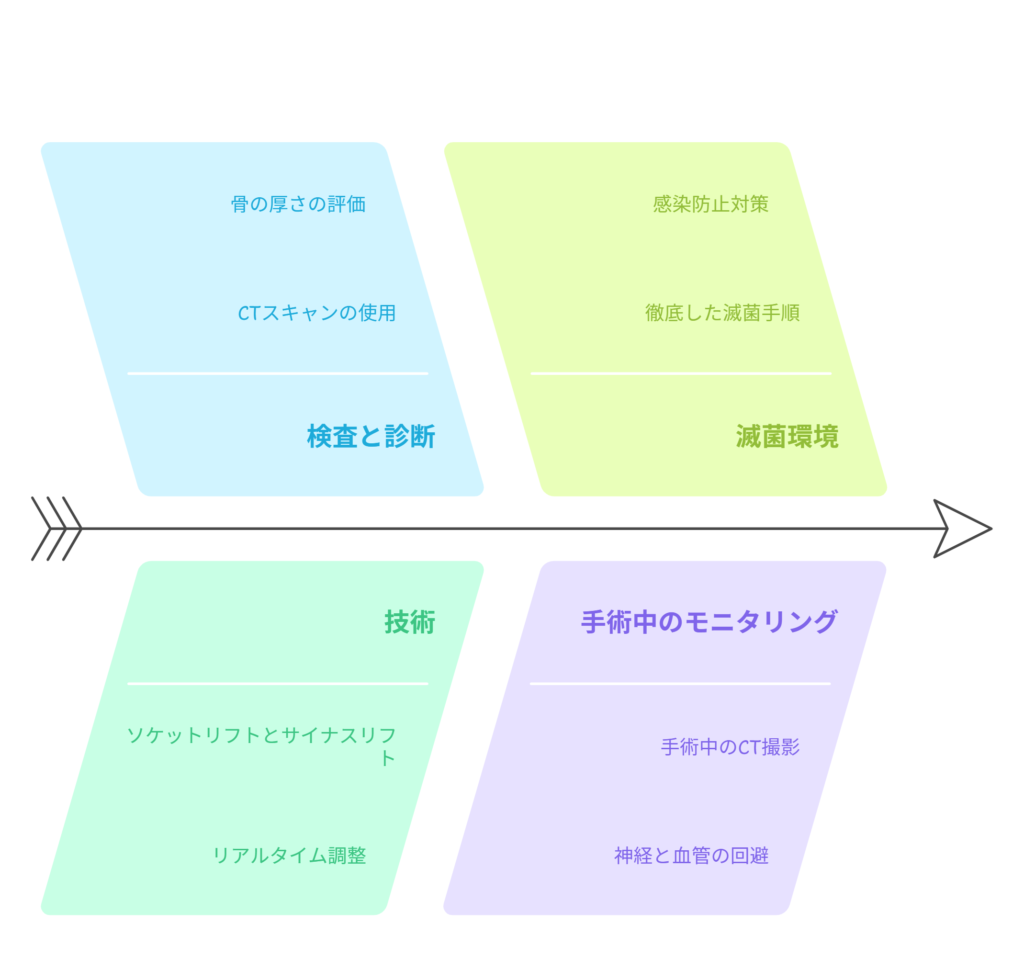

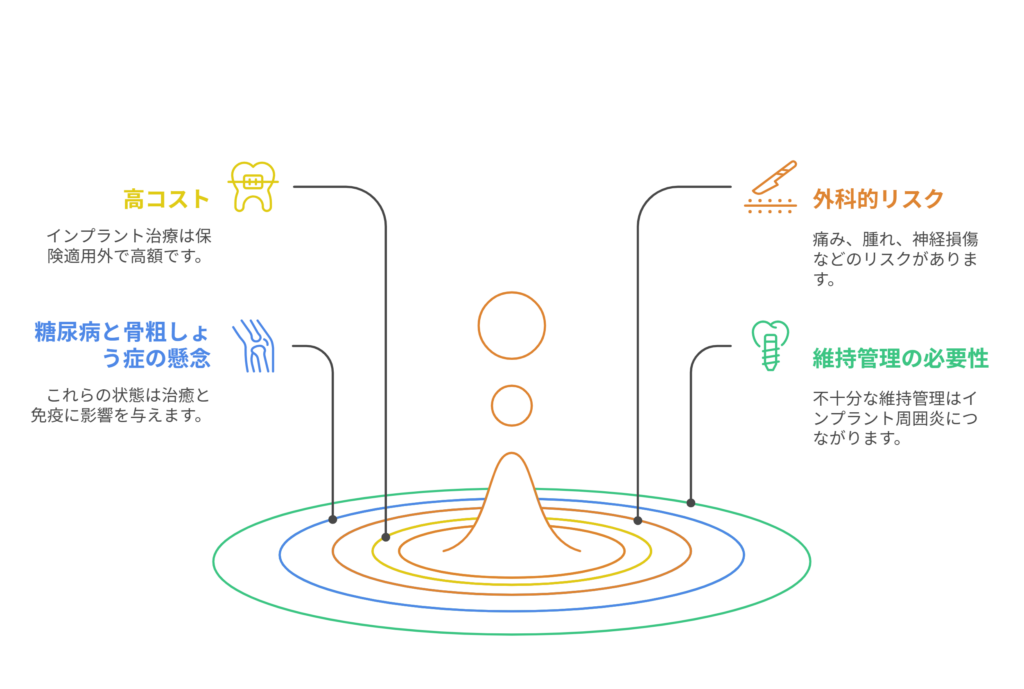

- インプラント

顎の骨に人工歯根(インプラント)を埋め込み、その上に人工の歯を装着します。ブリッジのように周囲の歯を削る必要がなく、噛む力や見た目が天然歯に近いメリットがありますが、外科手術を伴うため費用と治療期間がかかります。 インプラントに関する詳細はこちら

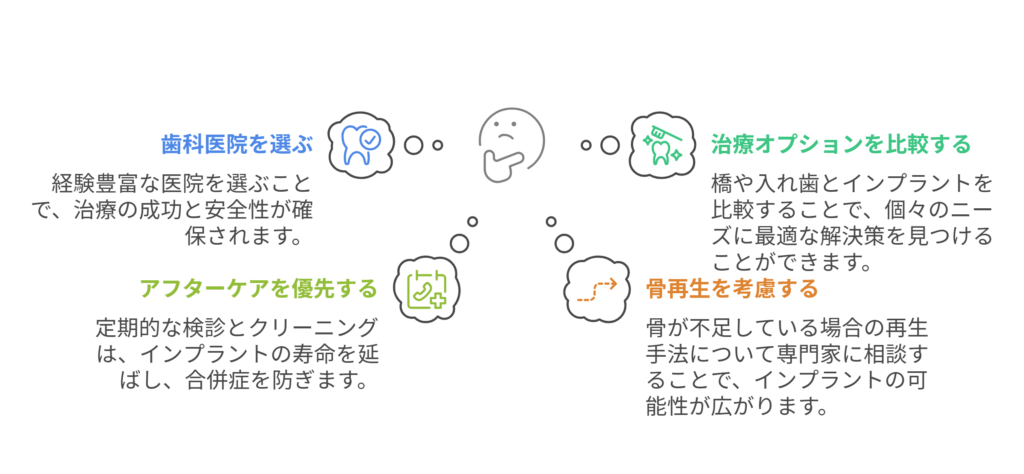

自分に合った治療法を選択するためには、まず歯科医師による正確な診断が欠かせません。口腔内の状態や患者さんのライフスタイルを踏まえて、もっとも適切な方法を一緒に検討することが大切です。

――――――――――――――――――――――――――

5,歯を失わないためにできる予防策

そもそも歯を抜かずに済むようにするためには、むし歯や歯周病の早期発見・早期治療が鍵となります。定期検診で歯科医院を受診し、歯石除去や歯周病のチェック、むし歯の初期段階での治療を行うことで多くのトラブルを防げるのです。

また、毎日のブラッシングも見落とせません。歯と歯の間や歯ぐきとの境目までしっかりケアすることで、歯肉炎(しにくえん)や歯周病を予防できます。補助的にデンタルフロスや歯間ブラシを使うと、より効果的に汚れを落とせるでしょう。

加えて、噛み合わせに違和感を覚えたら早めに受診すること、そして生活習慣(食生活・喫煙習慣・ストレスなど)を見直すことも予防策の一つです。歯は自分で再生することが難しい組織だからこそ、日々のケアと定期的な診療が重要になります。

――――――――――――――――――――――――――

まとめ

歯を抜けたままにしておくと、見た目の問題だけでなく、歯並びや顎関節への影響、さらには他の歯への負担増大など、さまざまなリスクが生じます。長期的に放置すると更なる歯の欠損につながり、全身の健康にも悪影響を及ぼしかねません。

もし歯を失った場合は、早めに歯科医院を受診して治療法を検討することが大切です。ブリッジや入れ歯、インプラントなど、それぞれにメリット・デメリットがあるため、専門家の意見を聞いたうえで自分に合った治療を選ぶようにしましょう。また、日頃から定期検診と正しいケアを徹底し、歯の欠損そのものを防ぐことが最善策です。私たち歯科医師は、患者さんが長く健康で自分の歯を使い続けられるようサポートをしていきます。歯は一生ものですから、ぜひ今のうちからしっかりと守っていきましょう。

碑文谷さくら通り歯科

院長 太田 彰人

日本歯周病学会 認定医

日本顎咬合学会 認定医

かみ合わせ認定医

厚生労働省認定研修指導医

歯学博士