こんにちは!

学芸大学の歯医者 碑文谷さくら通り歯科、歯科衛生士のKです。

今回は、虫歯予防に欠かせない「フッ素」の効果についてお話しします。

目次

- はじめに

- フッ素の重要性

- フッ素の3つの効果

2.1. 虫歯の抑制

2.2. 再石灰化の促進

2.3. 歯質強化 - フッ素の取り入れ方:実践的活用方法

3.1. 定期的なフッ素塗布(歯科医院でのケア)

3.2. フッ素配合歯磨き粉の使用(セルフケア)

3.3. フッ素洗口液の活用 - 虫歯予防への応用とポイント

- 日常生活での注意点

- フッ素を活かした予防法の実践方法

- まとめ

- フッ素の効果の総括

1.はじめに

◯フッ素の重要性

皆さんは、歯科医院で「フッ素塗布をおすすめします」と言われたことはありませんか?

または、歯磨き粉のCMで「フッ素配合」とよく耳にするけれど、具体的にどんな効果があるのか詳しく知らない…という方も多いのではないでしょうか。

実はフッ素には、歯を虫歯から守るための3つの大きな効果があります!

今回はその効果を詳しく解説し、フッ素をどのように日常生活に取り入れたら良いのかをご紹介します。

2.フッ素の3つの効果とは?

フッ素には、虫歯予防に役立つ3つの働きがあります。

2.1 虫歯の抑制

お口の中では、食事をすると酸が発生します。

この酸が歯の表面のエナメル質を溶かし、虫歯を引き起こす原因となります。

フッ素には、この酸の発生を抑える働きがあり、虫歯菌を弱らせる効果もあります。

つまり、フッ素を活用することで、虫歯のリスクを大幅に減らすことができるのです!

2.2 再石灰化を促進

食事のたびに、私たちの歯は**「脱灰(歯が溶けること)」と「再石灰化(歯を修復すること)」**を繰り返しています。

フッ素は、この再石灰化を助け、歯の修復を促進する役割を果たします。

つまり、初期の虫歯であれば、フッ素の力で改善できる可能性があるのです!

2.3 歯質を強化する

フッ素は、歯のエナメル質を強化し、酸に溶けにくい構造にする効果があります。

フッ素が取り込まれることで、より強い歯になり、虫歯菌に対する抵抗力がアップします!

3.フッ素を取り入れる3つの方法

フッ素の効果を最大限に活かすためには、毎日のケアに取り入れることが重要です。

3.1 定期的なフッ素塗布(歯科医院でのケア)

当院では、4〜6ヶ月ごとに高濃度のフッ素を塗布することをおすすめしています。

歯科医院で塗布するフッ素は、市販の歯磨き粉に含まれるフッ素よりも濃度が高いため、より強力な虫歯予防効果があります。

特に、お子さまや虫歯リスクの高い方には定期的なフッ素塗布が効果的です!

3.2 フッ素配合の歯磨き粉を使用する(毎日のセルフケア)

フッ素濃度は**1450ppm(大人)や1000ppm(子ども)**のものを選ぶとより効果的です!

また、歯磨き後にすぐにうがいをしすぎると、フッ素が流れてしまうので注意が必要です。

✔ 歯磨き後は、少量の水で1回だけ軽くゆすぐ

✔ 夜寝る前の歯磨きでフッ素をしっかり残す

こうすることで、フッ素が歯にとどまり、効果を最大限発揮できます!

3.3 フッ素洗口液の活用(追加の虫歯予防)

フッ素配合の洗口液(マウスウォッシュ)を使うことで、フッ素を長時間歯にとどめることができます。

特に、学校や職場で歯磨きができない場合でも、洗口液を使えば手軽に虫歯予防が可能です。

4.虫歯予防へのポイント

フッ素は、**「虫歯を防ぐ」「歯を修復する」「歯を強くする」**という3つの大きな効果を持つ、私たちの歯を守る強い味方です。

当院では、定期的なフッ素塗布や予防歯科を行っていますので、虫歯予防をしっかりしたい方は、ぜひお気軽にご相談ください!

5.まとめ

✔ フッ素には「虫歯の抑制」「再石灰化の促進」「歯質強化」の3つの効果がある

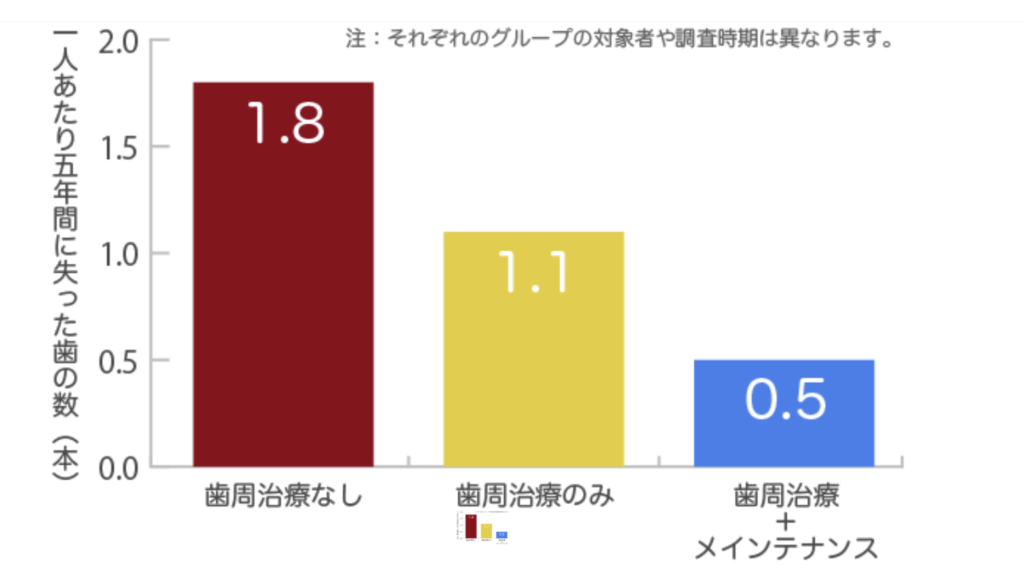

✔ 歯科医院での定期的なフッ素塗布が虫歯予防に効果的

✔ フッ素入りの歯磨き粉や洗口液を日常的に使用すると、さらに予防効果が高まる

虫歯にならないためには、毎日のセルフケア+歯科医院での定期的なチェックが大切です!

フッ素を上手に活用し、一生健康な歯を守りましょう! 🦷✨